明日、日本中を奈落の底に突き落とした大震災から10年。

私の生き方を変えた10年。

震災に関する多くの書籍が出版された。殆どがノンフィクションだったのではないか。

私も興味の赴くままま、いくつか読んだ。

手許に残っているものを簡単に紹介する。

「死の淵を見た男」

「死の淵を見た男」

映画化もされた(12日だったか地上波で放送)福島第一原発吉田所長とその部下の戦いを描いた門田隆将さんのノンフィクションである。

朝日新聞は原発職員が職場放棄をしたととんでもない誤報を飛ばし、社長が辞任した。朝日はほんと日本の敵と思う。現実は彼らの命がけの行動が、福島第2原発の爆発や他への誘爆を防いだのである。日本国民は感謝しなければならないのに、誰も知らない。マスコミのせいである。

「前へ」

津波に襲われた被災地は、地獄絵図であった。その中で自衛隊を初め、警察、消防団、D-MATの医師団など被災地を救うべく名を記されない勇敢な人々が活躍された。そのことを私たちは記憶に留め置かねばならない。麻生幾さんの冷静な筆致がかえって当時の緊迫感を鮮明に際立たせ

る。

「紙つなげ 彼らが本の紙を造っている」

「紙つなげ 彼らが本の紙を造っている」

震災後、ペットボトルのキャップすら不足した。どの飲料を購入しても真っ白でしたね。あの時雑誌など紙がなくて発行できない危機だったのです。津波被害のひどかった石巻市にある日本製紙石巻工場の印刷機復活までの日々を、佐々涼子さんが冷静で爽やかな筆の運びで読ませます。名著と思う。手にする本を撫でたくなる珠玉の一冊。

「即動必遂」

非常に広範囲にわたる被災地で、行方不明者の捜索、被災者への支援、福島原子力災害への対処と、戦時でもこれほど広範囲の活動はないのではないかと思う、自衛隊の活動。

当時陸幕長であった火箱氏の回想である。今の日本に徹底的に欠けているのは、戦時に関する感覚であろう。武漢ウイルスも、細菌による裕二と考える思考が日本にあれば今のような体たらくはないと考える。ことあるごとに自衛隊を排除しようとするのはなぜか?

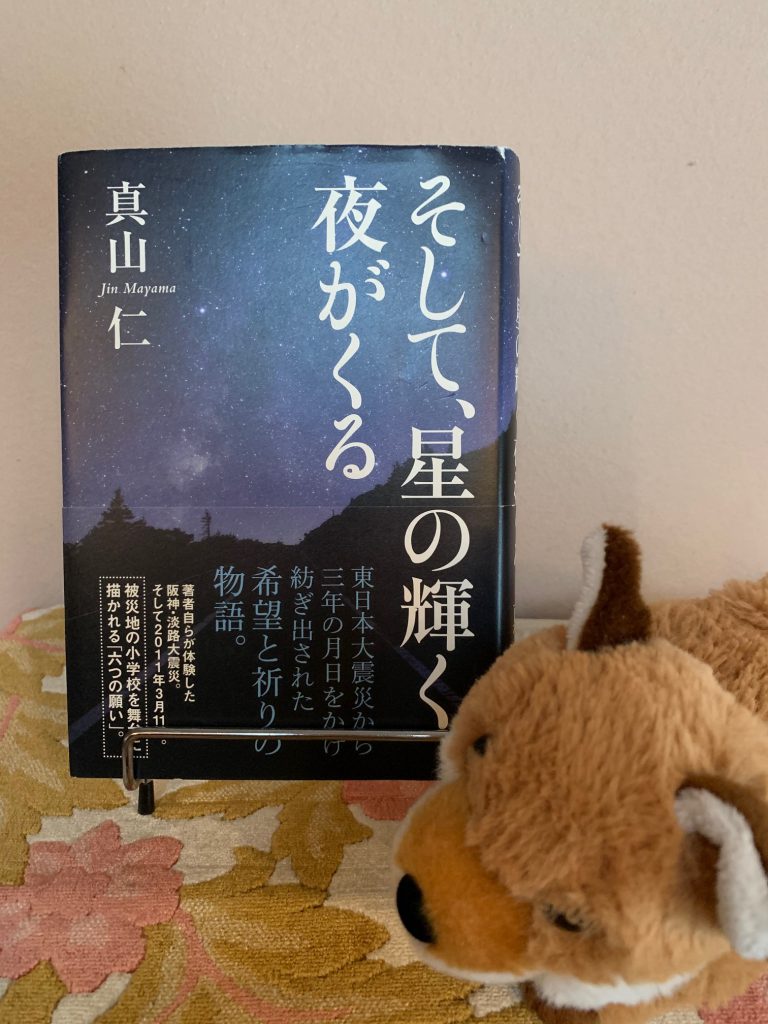

「そして、星の輝く夜が来る」

「そして、星の輝く夜が来る」

ベストセラー作家真山仁さんの小説である。被災地に派遣されてきた教師が、実は阪神大震災も経験しているという話。私たちが、被災者に対しどう対峙すればいいのかを示唆する小説である。心が穏やかになる。

他にも、これも門田隆将さんの「記者たちは海に向かった」は取材先で津波に巻き込まれ命を失った若い有望な記者の話を中心に、新聞発行を命がけで継続させようとした人々の話である。金を稼ぐために働いているのではないということを教えてくれる。使命感とは何か、子供たちに読ませたい一冊。診療所の待合室に置いていたのだけど、どこかへ旅にでたようだ。最近多い。

あと井上和彦さんの「自衛隊さんありがとう」も泣けてしかたない名著である。自衛隊員が兵士であると同時に、暖かい血の通った素晴らしい人々たちであることを示すエピソードがちりばめられている。これも診療所からいつの間にか姿を消した。

ウイグルの本と言い、日本は素晴らしい国だとか、反中国共産党を鮮明にする著者の本がけっこう行方知れずになっている。ある一定の思想を持つ者の焦りかなと考えている。

自宅に置く分には誰も盗み出しません。ぜひ、記憶を風化させないためにも、ぜひ読んでください。

できれば学校の図書館に置いてもらえればうれしいな。